コロナウイルス感染拡大予防により、収入が減少したがん患者さんへ

がん患者さん専門の看護師FP黒田です。

相談者は抗がん剤治療中の方がほとんどなので、コロナウイルスの影響を直にお聞きしています。

免疫低下により、コロナウイルスにかからないか心配という声や、勤務日数が減って収入が減ったという声が多いです。

免疫低下による感染については、先日公益社団法人日本臨床腫瘍学会より「新型コロナウイルス感染におけるがん患者への対応 Q&A」が発表されていますので、ご参考にしてください。

また、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋

職場の規模や体制によっても休業補償は変わってきます。今までのご相談者は、「リモートワーク(在宅勤務)になったので、治療のスケジュールに合わせてゆっくりやっています」という方や、「パートの勤務日数が減らされたので、収入が減った」という声も。

現時点では発熱など症状がある場合には傷病手当金(会社員や公務員が対象、自治体によっては国民健康保険も条例に定められている)が利用できる可能性がありますが、感染予防で利用できるものは現時点で以下の通りです。既にご存じの内容もあるかと思いますが、参考にしてください。

コロナウイルス感染防止で利用できる制度はあるのか

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)

上限日額8,330円、個人事業主は4,100円

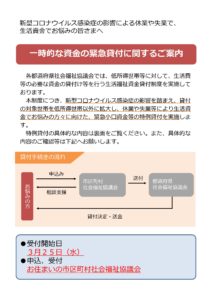

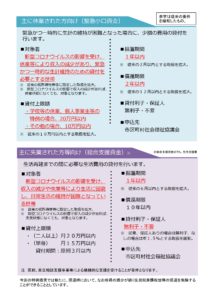

緊急⼩⼝貸付等の特例貸付(社会福祉協議会⽣活福祉資⾦制度)

対象:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大したものです。

新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

「今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除する」とあり、中には給付と表現されていることもありますが、2年後、10年後といった償還時(返す期限)に住民税非課税の状態であれば免除という意味なので、基本は貸付であり、返していくという意味合いです。

在宅勤務などの対応が無い職場の方に関しては、収入減少が治療継続に直結する方もいる状況です。その場合は緊急度に合わせて2つ目にご紹介した社会福祉協議会の貸付を検討してみてはいかがでしょうか。

申込に関して、相談窓口が大変込み合っているようなので、事前に電話連絡しましょう。

生活福祉資金(特例貸付)事務センターが開設されています。

3/30追記)

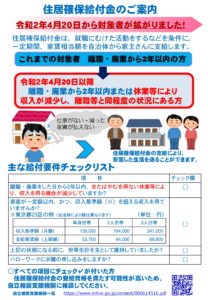

【家賃補助】生活困窮者自立支援制度(厚生労働省)

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う全国的な学校等の一斉休校や、事業所の休業等により生活に困窮する方については、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)に基づく自立相談支援機関において、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った支援を進めること。

特に住まいに関する不安を抱える方については、住居確保給付金の利用とともに、一時生活支援事業の活用の検討等を積極的に進めること。 (一部抜粋、上部リンクより本文確認できます)

⇒つまり、単独での家賃補助は難しいにしても、自治体や社会福祉協議会で行っている生活困窮者自立支援制度に基づくご相談により、解決に向けた支援を受けられる可能性があります。

この制度に関しては、著書「がんになったら知っておきたいお金の話 看護師FPが授ける家計、制度、就労の知恵」の245ページにも記載しておりますので、お持ちの方はご確認ください。

4/28追記)

支給要件が緩和されました。「やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している方」も追加になりました。収入要件はこちらをご覧ください。

4/2追記)

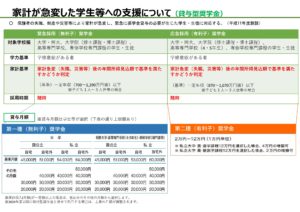

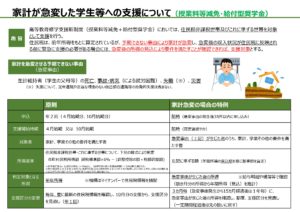

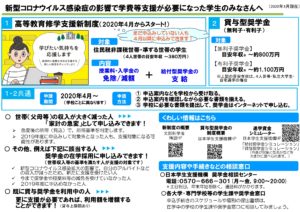

【教育費】授業料・入学金の免除/減額+給付型奨学金 (文部科学省)

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば支援対象となります。※ すでに大学等に在学している人が対象

4/4追記)

保険料関連の減免の可能性

・国民健康保険や国民年金に関しては、猶予や減免、免除など対応してもらえる可能性がありますので、自治体の窓口でお問合せください。(「がん治療中に国民年金保険料が払えないときの方法」も合わせてご参考にしてください。)

・生命保険に関しても、柔軟に対応している保険会社が出てきています。コールセンターに問い合わせしてみましょう。

一律10万円給付

特別定額給付金(仮称)

給付対象者及び受給権者

- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

給付金の申請及び給付の方法

(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。(1)郵送申請方式

- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

- 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)

- 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能

- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

詳細は総務省ホームページより

助成金があっても治療費や生活費には足りないという方へ

がん治療と仕事を両立し頑張っている皆さんにとって、現時点では収入の確保となる制度や助成金の利用は条件が厳しく可能性が高いとは言えない状況です。

助成金が支給されたとしても、治療費や生活費には足りないかもしれません。

でもまだあきらめないでください。

他にも何か利用できる制度やお金のやりくりがあるかもしれません。

こちらも合わせて参考にしてください。

「がんで住宅ローン返済に困った時の緊急対処法」(住宅ローンの返済がある方)

ほかに利用できる制度やお金のやりくりの方法に関しては、お役立ち情報一覧(ページ中盤に記載)より必要な部分をご活用ください。

筆者プロフィール

- がん患者さんのお金の専門家 看護師FP®

-

10年間の看護師経験を活かしたFPとして、がん患者さん、ご家族専門に年間およそ180件の家計相談を行っています。

治療費捻出だけでなく、安心して治療が行えるための生活費や教育費、住居費の悩み解決を得意としています。

治療費にお悩みの方は、まずは無料のメールマガジン「看護師FP®通信」をご登録し、登録者限定のがんとお金の情報をご活用ください。下の✉をクリックすると登録者の声やメールマガジンの詳細がわかります。

書籍:「がんになったら知っておきたいお金の話 看護師FPが授ける家計、制度、就労の知恵」(日経メディカル開発)

最新の投稿

メディア情報2024年7月17日【VTR出演】テレビ東京のワールドビジネスサテライト「経済毒性への取り組み」

メディア情報2024年7月17日【VTR出演】テレビ東京のワールドビジネスサテライト「経済毒性への取り組み」 お知らせ2024年7月11日【出演します】7/17(水)テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」

お知らせ2024年7月11日【出演します】7/17(水)テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 お知らせ2024年6月28日おさいふリング(制度とお金の勉強会)

お知らせ2024年6月28日おさいふリング(制度とお金の勉強会) お役立ち情報2024年6月23日がん治療の誤った情報に惑わされないために(NHK記事)

お役立ち情報2024年6月23日がん治療の誤った情報に惑わされないために(NHK記事)